Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an dieser krankhaften Schwermut, für die es scheinbar keine Erklärung gibt. Depressionen rauben uns die Lebensfreude, selbst wenn es dafür keine erkennbare Ursache gibt. Es handelt sich um eine Volkskrankheit und keineswegs um eine vorübergehend schlechte Laune. Depressionen sind eine ernste Erkrankung die behandelt werden muss. Zur Therapie gehören auch Medikamente wie Fluoxetin. Das Antidepressivum bessert nicht nur die Stimmung, es lindert auch ein verbreitetes sexuelles Problem der Männerwelt.

Depressionen nehmen zu

Weltweit leiden mehr als 320 Millionen Menschen an Depressionen. Die Dunkelziffer dürfte weit darüber liegen. Schätzungen des Bundesministeriums für Gesundheit gehen davon aus, dass die Depression bis zum Jahr 2020 die weltweit zweithäufigste Volkskrankheit sein wird. Nur an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden noch mehr Menschen. Umso positiver ist zu bewerten, dass Depressionen sehr gut behandelt werden können. Fluoxetin verhilft Ihnen zu einer besseren Grundstimmung. Zudem ermöglicht es Männern mit vorzeitigem Samenerguss längeren Sex.

Eines der ersten modernen Antidepressiva

Die ersten Antidepressiva wurden in den fünfziger Jahren verkauft. Die „alten“ Vertreter heißen „trizyklische Antidepressiva“. Die Zulassung von Fluoxetin im Jahr 1987 läutete eine neue Zeit in der Depressions-Behandlung ein. Sogenannte selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) wirken sehr spezifisch, sind hochwirksam und besser verträglich. Die gefürchtete Gewichtszunahme kommt – auch bei Fluoxetin seltener – vor.

Fluoxetin galt lange als erster SSRI, diese Behauptung wurde aber zwischenzeitlich zurückgezogen. Der wenig bekannte Wirkstoff Zimelidin ist noch älter. Fluoxetin ist aber das erste SSRI, das weltweit große Bekanntheit erlangte. Und es wurde zu einem der ersten „Blockbuster-Drugs“. So werden Präparate bezeichnet, die ihrem Hersteller einen Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde US-Dollar bescheren.

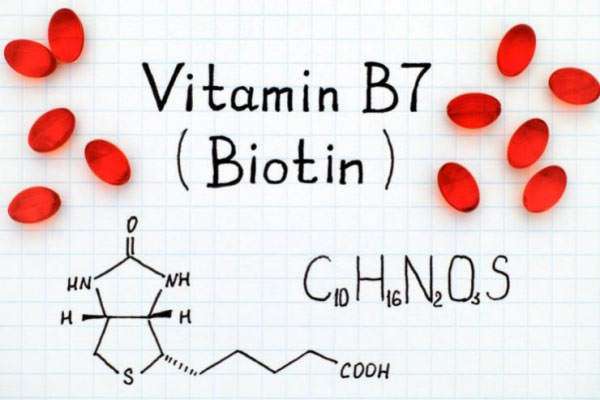

Serotoningehalt im Gehirn wird gesteigert

Serotonin ist ein körpereigener Botenstoff im Gehirn. Auch in unserem Magen-Darm-Trakt und im Blut ist die Verbindung vorhanden. Sie kennen Serotonin vielleicht unter der Bezeichnung „Glückshormon“. Ebenso wie Endorphine steigert die Substanz unsere Stimmung. Forscher vermuten hinter Depressionen einen Serotonin-Mangel im Gehirn. Auch unter Experten war diese Behauptung lange umstritten. Viele Ärzte und Patienten konnten sich nicht vorstellen, dass die krankhaft niedergedrückte Stimmung eine körperliche Ursache wie ein Herzinfarkt oder eine Grippe hat.

Heute ist diese Tatsache wissenschaftlich weitestgehend untermauert. 80 Prozent aller depressiven Patienten sprechen auf Serotonin-steigernde Medikamente wie Fluoxetin an. Serotonin ist an der bioelektrischen Reizübertragung im Gehirn beteiligt. Liegt zu wenig davon vor, funktioniert die Weiterleitung nicht mehr richtig. Fluoxetin verhindert, dass Serotonin nach einer Signalübertragung wieder in die Nervenzelle aufgenommen wird. Dadurch steigt der Anteil im Nervenwasser und die Stimmung bessert sich. Auch Ängste werden durch Fluoxetin gelindert.

Wofür wird Fluoxetin angewendet?

Haupteinsatzgebiet des Antidepressivums Fluoxetin sind Depressionen. Kombiniert mit einer Psychotherapie und Sport können Sie mit einer deutlichen Besserung Ihrer Beschwerden rechnen. Erfolgreich eingesetzt wird Fluoxetin auch bei Zwangsstörungen und Bulimie. Auch außerhalb der Psychiatrie genießt das Antidepressivum einen guten Ruf. Es verzögert den Samenerguss erheblich und wird hierfür von Urologen verschrieben. Mittlerweile gibt es aber mit Dapoxetin einen ähnlichen Wirkstoff, der speziell zur Behandlung des vorzeitigen Samenerguss zugelassen ist.

Antidepressive Wirkung tritt spät ein

Wie bei vielen Antidepressiva setzt der antidepressive Effekt frühestens nach 14 Tagen ein. Bis zur vollständigen Wirksamkeit können sechs bis acht Wochen vergehen. Setzen Sie das Fluoxetin keinesfalls eigenständig ab. Sie brauchen Geduld; bei acht von zehn Patienten schlägt es an. Die Wirkung auf den vorzeitigen Samenerguss stellt sich hingegen bereits nach einer Tablette ein. Auch die Antriebssteigerung erfolgt rasch, was bei selbstmordgefährdeten Patienten beachtet werden muss. Die gesteigerte Aktivität könnte sie zur Verwirklichung ihrer Pläne motivieren.

Die Einnahme von Fluoxetin

Anders als alte Antidepressiva macht Fluoxetin nicht müde. Im Gegenteil, es wirkt antriebssteigernd. Nehmen Sie die Tablette daher morgens mit etwas Wasser ein. Ob Sie dies nüchtern oder nach dem Frühstück tun ist unerheblich. Sollten Sie eine höhere Einzeldosis nicht vertragen, können mehrere Einnahmen über den Tag erfolgen. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Indikationen:

- Gegen Depressionen und andere psychiatrische Erkrankungen müssen Sie Fluoxetin täglich über einen langen Zeitraum einnehmen

- Die Wirkung auf den vorzeitigen Samenerguss tritt sofort ein. Hierzu genügt es, wenn Sie bei Bedarf eine Tablette wenige Stunden vor dem Geschlechtsverkehr nehmen

Die Aufnahme von Fluoxetin erfolgt über den Darm. Etwa sechs Stunden nach der Einnahme erreicht der Wirkstoff die maximale Konzentration im Blut. Der Abbau findet in der Leber statt, wobei Fluoxetin mit zwei bis vier Tagen eine relativ lange Halbwertszeit besitzt. Fluoxetin verbessert die Stimmung nur, wenn auch eine Depression vorliegt. Die Einnahme bei einem Gesunden hat keinerlei Effekt. Das unterscheidet Antidepressiva von vielen Drogen, die Ihren Konsumenten ein kurzes Hochgefühl vermitteln, bevor es zum seelischen Absturz kommt.

Wie wird Fluoxetin dosiert?

Es gibt zahlreiche Präparate mit dem Wirkstoff Fluoxetin auf dem Markt. Meistens sind die Tabletten in einer Dosierung von 10, 20 und 40 Milligramm erhältlich. Es gibt das Medikament auch als Lösung. Die Dosis ist abhängig von der Erkrankung, gegen die Sie das Antidepressivum einnehmen:

Dosis bei Depressionen

Hier beträgt die tägliche Standarddosis 20 Milligramm. Bei Bedarf kann diese auf bis zu 60 Milligramm gesteigert werden. Die Behandlung sollte mindestens ein halbes Jahr weitergeführt werden, wenn sich die Symptome zurückgebildet haben. Andernfalls droht ein Rückfall (Rezidiv).

Dosis bei Zwangsstörungen

Genau wie bei der Depression liegt die Standarddosis bei 20 Milligramm pro Tag. Bei ausbleibender Besserung wird Ihr Arzt eine höhere Tagesdosis von bis zu 60 Milligramm empfehlen. Klingen die Beschwerden auch dann nicht ab, ist ein Medikamentenwechsel zu erörtern.

Dosis bei Bulimie

Hier liegt die tägliche Dosis höher und standardmäßig bei 60 Milligramm.

Fluoxetin bei Kindern und älteren Menschen

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten für gewöhnlich 20 Milligramm pro Tag. Eine Dosis-Steigerung sollte nur unter Vorsicht erfolgen. Bei betagten Patienten beträgt die Höchstdosis für alle Anwendungsgebiete zwar 60 Milligramm. Ihr Arzt wird aber versuchen, nicht über 40 Milligramm hinauszugehen.

Fluoxetin gegen vorzeitigen Samenerguss

Anders als bei den sonstigen Einsatzgebieten wird das Fluoxetin hierbei nur bedarfsweise gegeben. Wenn Sie unter einem vorzeitigen Samenerguss leiden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Gegebenenfalls verschreibt er Ihnen Fluoxetin. Nehmen Sie dies wenige Stunden vor dem Geschlechtsverkehr ein. Welche Dosis für Sie am besten ist, werden Sie mit der Zeit herausfinden. Auch Ihr Arzt kann Sie in diesen Fragen kompetent beraten.

Welche Nebenwirkungen hat Fluoxetin?

Fluoxetin ist gut verträglich. Dennoch gibt es einige typische Nebenwirkungen. Fast immer kommt es in den ersten Wochen nach Einnahmebeginn zu einer auffallenden Mundtrockenheit. Auch die Nasenschleimhäute können etwas austrocknen. Ebenfalls sehr häufig klagen Patienten über Durchfall. Die Samenerguss-verzögernde Wirkung von Fluoxetin empfinden die einen als segensreich, andere leiden darunter. Viele Nebenwirkungen schwächen sich mit der Zeit ab. Die Lust auf Sex (Libido) verringert sich häufig. Mit einer Gewichtszunahme ist eher selten zu rechnen.

Weitere unerwünschte Wirkungen

Im Rahmen der Fluoxetin-Einnahme sind weitere unerwünschte Wirkungen möglich. Wenn Sie diese bei sich beobachten, informieren Sie Ihren Arzt. Manche Nebenwirkungen sind auch harmlos und vergehen mit der Zeit. Als weitere Nebenwirkungen können auftreten:

- starkes Schwitzen (Hyperhidrose)

- Nervosität

- Schlafstörungen

- Schwindel

- Hitzewallungen

- Brustschmerzen

- Blutdruckanstieg

- Sehstörungen

- EKG-Veränderungen (Verlängerung des QT-Intervalls)

- Serotonin-Syndrom

- Leberfunktionsstörungen

- Hautausschlag

- Juckreiz

- Herzrasen (Tachykardie)

- Selbstmordgedanken

- Wahnsinn

Gerade die zwei letztgenannten Effekte treten extrem selten auf. Aufgrund der potenziell EKG-verändernden Eigenschaften von Fluoxetin sollten Sie sich diesbezüglich regelmäßig untersuchen lassen. Fluoxetin ist aber insgesamt ein sehr verträgliches und wirksames Medikament.

Vorsicht bei weiteren Medikamenten

Fluoxetin verursacht in den meisten Fällen weder schwere Nebenwirkungen noch macht es süchtig. Zu beachten ist jedoch, dass die gleichzeitige Einnahme mancher Medikamente kritisch sein kann. Das gilt insbesondere für Arzneimittel mit Wirkung auf das Gehirn. Weitere Antidepressiva (vor allem SSRI und MAO-Hemmer) können den Serotoninspiegel zu stark erhöhen. Dann droht das Serotonin-Syndrom; einen Notfall, verbunden mit Herzrasen, Aggressivität, Halluzinationen und Muskelzuckungen.

Fluoxetin wird über die Leber abgebaut. Wenn Sie weitere Arzneimittel mit gleichem Abbauweg (Metabolismus) verwenden, sind Wechselwirkungen möglich. Problematisch ist diesbezüglich die gleichzeitige Einnahme von Fluoxetin mit folgenden Wirkstoffen:

- Beruhigungsmittel (Sedativa)

- Betablocker

- Medikamente gegen Epilepsie (Antikonvulsiva)

Gerinnungshemmer werden langsamer abgebaut

Gleichzeitig eingenommene Gerinnungshemmer (Antikoagulantien) erhöhen das Blutungsrisiko, da sie durch Fluoxetin langsamer von der Leber verstoffwechselt werden. Schwangere und Stillende sollten kein Fluoxetin einnehmen, da hierzu noch keine ausreichenden Studien vorliegen. Während der Einnahme sollten Sie zudem keinen Alkohol trinken.

Fluoxetin: Wertvoller Helfer bei Depressionen

Fluoxetin kann Ihnen bei der Überwindung einer depressiven Episode helfen. Wichtig sind eine ausreichend lange Einnahme und die richtige Dosierung. Selbst wenn Ihre Beschwerden verschwunden sind, setzen Sie den Wirkstoff nicht sofort ab. Fluoxetin sollte noch mindestens sechs Monate weitergenommen werden, um einen Rückfall zu vermeiden.

Ideal ist die Kombination aus Medikamenten, Psychotherapie und regelmäßigem Sport. Schwer depressiven Patienten fällt es schwer, über Ihre negativen Gedanken zu sprechen. Erst durch Arzneimittel wie Fluoxetin werden sie in die Lage versetzt, sich dem Therapeuten zu öffnen. Alleine das macht diesen Wirkstoff schon wertvoll.

© 2014 – 2017 medizin.de (Gunnar Römer)